26日(火)クライアントOBの椚谷さんから電話がありました。小学校の図書館を管理していまして改修する小学生のための長いテーブルと椅子の高さの質問でした。17年目を迎える「高森の家」。打ち合わせの時の僕が何度となく伝えた「心地良さ」という言葉を覚えていただいていたようでして・・・うれしい!

27日(水)修景 Ya邸、全体のサンプル色、塗り壁のテクスチャーのサンプルも良い感じになりました。柴崎さんとカーテン等の質感、色を決めてクライアントへ報告。7月24日の引き渡しに向けて頑張りたい。

28日(木)学生たちの講評会。個性的な模型が集まり有意義な講評会でした。学生たちと終了後、教室にて反省会をして帰る。帰りも遅い。夕食を済ませて23時からワールドカップ観戦。

29日(金)前日に、別荘の改修についての問い合わせをいただいていたので連絡してお会いする日を予定する。進むホビーコート計画の現場へ。気になっている色決めの確認。

30日(土)午後は柴崎さんと松本の里山辺の西澤さん宅へ今後の打ち合わせ。建築から19年を迎えて昨年は外壁等に手を入れました。東側のブドウ園が宅地に代わり一部を購入されました。この敷地をどのようにするかと楽しく打ち合わせをさせていただきました。

続・里山辺の家、これから楽しい計画が始まると思うとうれしい。帰りにお父さん、お母さんの住まいを拝見させていただき傷んでいるところなど意見を述べさせていただきました。おみやげをありがとうございました。夕方 山雅&熊本の試合はアウェイの暑い熊本でした。3-1山雅強くなってきました。

1日(日)家の樋等の点検。畑も様子を見て、少しジョギング・・・痛めた膝が治らないので無理をしない。午後は学校評議員を務めているので清陵高校へ清陵祭の見学。久しぶりにクライアントOBの矢島さんに吹奏楽部のコンサート会場にてお会いする。

2日(月)夕方、7月に職場体験をする清陵中学校3年生の三村さんの訪問を受ける。建築家になりたいって言っていた・・・これからが大変楽しみですね。

2日(月)夕方、7月に職場体験をする清陵中学校3年生の三村さんの訪問を受ける。建築家になりたいって言っていた・・・これからが大変楽しみですね。

(C)文・かたくら たかゆき

PR

19日(火)午後はホビーコート計画について、増工事となった内容についてクライアントに説明。梅雨時とあり現場の工程も思うように進まない。

20日(水)夕方はJIA長野地域会の幹事会。幹事会の最後。どこの会でも会員を増やすという話が出ます。

斎藤孝彦さんのお言葉を思い出します。「我々建築家がプロフェッションとして必要であると社会が認めるような職能人になれるかどうか、それは我々の日々にこそかかっている、と思うのです」地域に信頼される建築家になるために何を為すべきかを常に考えていくことが大切かと思います。大切なことは理念に基づく実行です。プロフェッションを踏まえた新しいビジネスモデルについては住宅部会にて話してきましたように機会あれば議論していきたいと思う。建築家の自由とは営利業からの自立があってこそ、初めてなりたつものだと思います。

21日(木)学生たちとの考察。バラガンの自邸は映像を見ながら、20世紀のモダニズム運動の中にも実は大切にされてきた地域性と風土に対する建築家の心が読み取れます。レーモンドの夏の家も同様である。イームズ自邸、丹下健三の自邸の考察も進む。午後の課題設計。少し遅いが、それぞれまとめに向かう。28日(木)はいよいよプレゼンテーションとなります。

22日(金)午後、ようやく僕のノートパソコンの修理ができたという連絡。暑い一日、修景Ya邸、小泉山森の家等の打ち合わせを済ませる。

23日(土)午後、後輩のMさんが駆けつけてくださり、ノートパソコンの復旧。まだ完璧ではないが、通信可能となりました。

夕方の山雅&千葉のゲーム、前回の悔しい思いを吹き飛ばし4-2の逆転勝ち。

24日(日)朝から家内と畑の草刈り、家に戻り庭先の手入れ。手を入れても、ここで良いということがないのは家づくりと同様。暑い日であり、かなり疲れたが夕方はおいしいビールとワインとともに・・・夕食後はリクライニングチェアにてゆっくり休んでいたが日本代表の試合まではとても起きていられない・・・

25日(月)柴崎さんとミーティング。引き続きパソコンの詳細の見直しもお願いする。

(C)文・かたくら たかゆき

20日(水)夕方はJIA長野地域会の幹事会。幹事会の最後。どこの会でも会員を増やすという話が出ます。

斎藤孝彦さんのお言葉を思い出します。「我々建築家がプロフェッションとして必要であると社会が認めるような職能人になれるかどうか、それは我々の日々にこそかかっている、と思うのです」地域に信頼される建築家になるために何を為すべきかを常に考えていくことが大切かと思います。大切なことは理念に基づく実行です。プロフェッションを踏まえた新しいビジネスモデルについては住宅部会にて話してきましたように機会あれば議論していきたいと思う。建築家の自由とは営利業からの自立があってこそ、初めてなりたつものだと思います。

21日(木)学生たちとの考察。バラガンの自邸は映像を見ながら、20世紀のモダニズム運動の中にも実は大切にされてきた地域性と風土に対する建築家の心が読み取れます。レーモンドの夏の家も同様である。イームズ自邸、丹下健三の自邸の考察も進む。午後の課題設計。少し遅いが、それぞれまとめに向かう。28日(木)はいよいよプレゼンテーションとなります。

22日(金)午後、ようやく僕のノートパソコンの修理ができたという連絡。暑い一日、修景Ya邸、小泉山森の家等の打ち合わせを済ませる。

23日(土)午後、後輩のMさんが駆けつけてくださり、ノートパソコンの復旧。まだ完璧ではないが、通信可能となりました。

夕方の山雅&千葉のゲーム、前回の悔しい思いを吹き飛ばし4-2の逆転勝ち。

24日(日)朝から家内と畑の草刈り、家に戻り庭先の手入れ。手を入れても、ここで良いということがないのは家づくりと同様。暑い日であり、かなり疲れたが夕方はおいしいビールとワインとともに・・・夕食後はリクライニングチェアにてゆっくり休んでいたが日本代表の試合まではとても起きていられない・・・

25日(月)柴崎さんとミーティング。引き続きパソコンの詳細の見直しもお願いする。

(C)文・かたくら たかゆき

12日(火)小泉山森の家の現場。素形を基本に大工工事が進みます。一階の天井もきれいに仕上がり、2階のOSBボードの天井もうまく納まり感じが良い。帰りに諏訪市 修景Ya邸に立ちよる。ここも大工工事がきちんと進み気持ち良い現場です。

13日(水)ノートパソコンのファイル機能がここのところ調子わるくて、いよいよ覚悟してデータをバックアップして修理に出す。

14日(木)学生たちとルイス・バラガンの自邸、丹下健三の自邸、イームズ自邸、レーモンドの軽井沢夏の家(現在、ペイネ美術館)の考察を始める。午後の課題設計、それぞれが気持ちがのってきたように思う。頑張れー!

15日(金)歯の治療。夕方岡谷市旧庁舎活用チームの皆と神明小学校の先生方と今後の打合せ。

17日(日)父の日。気になっていたお墓の草刈りを済ませた。これが意外と時間がかかる。夕方は、母と家内と焼き肉パーティー。家内の育てているサンチェも新鮮、とれたてが食卓に登場。

肉を包み込みいただく。ワインも美味しい。楽しい時間だった。

18日(月)、柴崎さんと打ち合わせをしてスタート!午前中は修景のYa邸の打ち合わせになっていたので出席。夕方はプチ改修するK邸の打ち合わせに・・・

(C)文・かたくら たかゆき

13日(水)ノートパソコンのファイル機能がここのところ調子わるくて、いよいよ覚悟してデータをバックアップして修理に出す。

14日(木)学生たちとルイス・バラガンの自邸、丹下健三の自邸、イームズ自邸、レーモンドの軽井沢夏の家(現在、ペイネ美術館)の考察を始める。午後の課題設計、それぞれが気持ちがのってきたように思う。頑張れー!

15日(金)歯の治療。夕方岡谷市旧庁舎活用チームの皆と神明小学校の先生方と今後の打合せ。

17日(日)父の日。気になっていたお墓の草刈りを済ませた。これが意外と時間がかかる。夕方は、母と家内と焼き肉パーティー。家内の育てているサンチェも新鮮、とれたてが食卓に登場。

肉を包み込みいただく。ワインも美味しい。楽しい時間だった。

18日(月)、柴崎さんと打ち合わせをしてスタート!午前中は修景のYa邸の打ち合わせになっていたので出席。夕方はプチ改修するK邸の打ち合わせに・・・

(C)文・かたくら たかゆき

5日(火)JIA長野地域会の広報委員会に出席。再び副代表の任もあり、会報、出版のこと等の打ち合わせ。少し遅い帰りとなる。

6日(水)修景Ya邸現場から質問があり現場へ向かう。電気関係、納まりのこと・・夏暑さを迎える現場にいると断熱性能の他に日射遮蔽も気になります。

地域の気候風土を活かしエネルギー消費量を抑えながら家族が心地良く健康的に豊かな暮らしを営み長く住み続ける住まいとなることが大切です。このような考え方でいくと省エネや温熱環境だけでなく、構造や劣化対策、維持管理、光、音環境など様々な性能が必要になります。

エコ住宅についてたびたび聞かれますが、

1.建物の基本性能の向上

2.住まい方に見合う性能

(本来ここが大切なのです。性能が一人歩きすると施主の思想は見えない。)

3.高効率設備の導入

4.再生可能なエネルギーの導入 が考えられますが、

長く住み続けるためには、施主の暮らし方の思想に見合う適切な優先順位が大切なのです。

7日(木)午前中、建築家の職能を考察する授業を終えて午後、学生たちに持参した模型の見本を見せる。水平、垂直をきちんと抑えることは基本。自分の考え方を表現してほしい。まず、大切なのは骨格と開口部・・・・

8日(金)この日が事前に決めていたYa邸の現場打ち合わせ。塗装を含めて全体の色決めの方向を出す。

9日(土)早朝から妹夫婦と甥に連れられて 京都まで松本山雅&京都サンガの試合観戦。

松本から2,000名のサポーターが参加。アウェイなのに山雅の応援は凄い!良い試合。大声援のチャント!感動の一日。

(C)文・かたくら たかゆき

6日(水)修景Ya邸現場から質問があり現場へ向かう。電気関係、納まりのこと・・夏暑さを迎える現場にいると断熱性能の他に日射遮蔽も気になります。

地域の気候風土を活かしエネルギー消費量を抑えながら家族が心地良く健康的に豊かな暮らしを営み長く住み続ける住まいとなることが大切です。このような考え方でいくと省エネや温熱環境だけでなく、構造や劣化対策、維持管理、光、音環境など様々な性能が必要になります。

エコ住宅についてたびたび聞かれますが、

1.建物の基本性能の向上

2.住まい方に見合う性能

(本来ここが大切なのです。性能が一人歩きすると施主の思想は見えない。)

3.高効率設備の導入

4.再生可能なエネルギーの導入 が考えられますが、

長く住み続けるためには、施主の暮らし方の思想に見合う適切な優先順位が大切なのです。

7日(木)午前中、建築家の職能を考察する授業を終えて午後、学生たちに持参した模型の見本を見せる。水平、垂直をきちんと抑えることは基本。自分の考え方を表現してほしい。まず、大切なのは骨格と開口部・・・・

8日(金)この日が事前に決めていたYa邸の現場打ち合わせ。塗装を含めて全体の色決めの方向を出す。

9日(土)早朝から妹夫婦と甥に連れられて 京都まで松本山雅&京都サンガの試合観戦。

松本から2,000名のサポーターが参加。アウェイなのに山雅の応援は凄い!良い試合。大声援のチャント!感動の一日。

(C)文・かたくら たかゆき

30(水)午前中に支払い関係を済ませて、午後柴崎さんと小泉山森の家の建て方後の金物、筋交い等の検査に行く。きちんと納まっていく現場を見ると楽しい。素形の姿からの問いかけもある。このままもう少し構造を見せたらおもしろいのに・・・でも塗装に費用がかかり・・・悩み抜いてのローコストの住まいへの挑戦。一番は「潔く、素形に近づけましょう!」という言葉に賛同してくださった若きクライアントの信頼です。なんだかうれしい。少し肌寒い雨の日でしたが、現場代理人や職人さんたちは生き生きとしていた。

31日(木)学生たちには「心」で接する。自ら手を動かして図面に太い鉛筆の痕跡を残して・・・一緒に考える。時間の中でギリギリまで対話する。教室は暑いが、この日も外は少し寒く感じる。

6月になりました。週末2日(土)は修景中のYa邸に柴崎さんと。クライアントと床のカーペットの色決めと全体の雰囲気の打ち合わせ。窓が取り付き・・・邸宅の庭が窓から読み取れる。この豊かな風景こそがこの家のごちそうに違いないと感じた。

建築家の故・宮坂修吉先生が設計されて当時若きクライアントは200年持つ家を望まれたそうです。地盤の悪いこの土地に基礎の設計も大変考慮されながらも今の姿を見ると確かに住み手が暮らし方の履歴を考慮した持続可能な使い方、住み続けて得られる本当の満足を得られるような住まい方の思想を生み出してきたのだろうと深く感心させられます。豊かな暮らしをデザインする価値を広く認識しながら建築家のデザインとは何か深く学ばせていただいているところでもあり、大変楽しい現場でもあります。

(C)文・かたくら たかゆき

31日(木)学生たちには「心」で接する。自ら手を動かして図面に太い鉛筆の痕跡を残して・・・一緒に考える。時間の中でギリギリまで対話する。教室は暑いが、この日も外は少し寒く感じる。

6月になりました。週末2日(土)は修景中のYa邸に柴崎さんと。クライアントと床のカーペットの色決めと全体の雰囲気の打ち合わせ。窓が取り付き・・・邸宅の庭が窓から読み取れる。この豊かな風景こそがこの家のごちそうに違いないと感じた。

建築家の故・宮坂修吉先生が設計されて当時若きクライアントは200年持つ家を望まれたそうです。地盤の悪いこの土地に基礎の設計も大変考慮されながらも今の姿を見ると確かに住み手が暮らし方の履歴を考慮した持続可能な使い方、住み続けて得られる本当の満足を得られるような住まい方の思想を生み出してきたのだろうと深く感心させられます。豊かな暮らしをデザインする価値を広く認識しながら建築家のデザインとは何か深く学ばせていただいているところでもあり、大変楽しい現場でもあります。

(C)文・かたくら たかゆき

22日(火)夕方に小泉山森の家の建て方が始まり、現場に足を運ぶ。階高2.31mと素形に近づけて・・・一階は梁もKD材を見せて構造用合板の天井であるが、床は一階、二階とも檜の無垢材にリボス仕上げとしています。一階天井高2.275m、二階天井高2.25m 、二階の天井はOSBボード。スケールを抑えたことで、建築がとてもかわいらしく見えてきて、うれしい。

23日(水)はこれから修景の監修を行うことになる難しい建築についてクライアントとの打ち合わせ。

24日(木)学生たちには戦後のモダンリビングンの先駆けの清家清、池辺陽、前川國男の自邸を中心の考察とライトについては、ユーソ二アンハウスの最高傑作ジェイコブス邸の考察を指示。午後課題のエスキス。女子学生の方が内容が深い!男子学生奮闘してほしい。

25日(金)午後Yj邸修景の既存部分の補正を終えてK建設の社長と一緒に工事終了のご挨拶に伺う。今回もそうであるようにこのような修景の仕事は大工さんの本領も発揮できて文化を蓄積する意味において、大変価値のある仕事であると思います。最近のエネルギー対策の数値計算に偏る傾向は、手段であっても家族が心地良く健康的に豊かな暮らしを営み、永く住み継ぐことができる住まいを目指すことが目的です。ライフスタイルの中の古いものを大切にその場の持っている力、これまでに培った情景を生きた風景として積み上げ、住まいと家族、住まいとまち並みとの対話から常に心地良い居場所を求めていきたいと思います。

26日(土)Fファニチャーの専務さんと修景Ya邸の家具の打ち合わせ。材質や色、引き手の関係等いつものように奥が深く楽しい打ち合わせです。事務所は午後休み。

夕方から山雅&徳島のサッカーをDAZNにてテレビ観戦。引き分けでしたが、大変良い試合でした。

27日(日)午前中は庭木の整理をゆっくりと・・・午後、ジョギング・・・夕方の食事はワインとともに・・・

23日(水)はこれから修景の監修を行うことになる難しい建築についてクライアントとの打ち合わせ。

24日(木)学生たちには戦後のモダンリビングンの先駆けの清家清、池辺陽、前川國男の自邸を中心の考察とライトについては、ユーソ二アンハウスの最高傑作ジェイコブス邸の考察を指示。午後課題のエスキス。女子学生の方が内容が深い!男子学生奮闘してほしい。

25日(金)午後Yj邸修景の既存部分の補正を終えてK建設の社長と一緒に工事終了のご挨拶に伺う。今回もそうであるようにこのような修景の仕事は大工さんの本領も発揮できて文化を蓄積する意味において、大変価値のある仕事であると思います。最近のエネルギー対策の数値計算に偏る傾向は、手段であっても家族が心地良く健康的に豊かな暮らしを営み、永く住み継ぐことができる住まいを目指すことが目的です。ライフスタイルの中の古いものを大切にその場の持っている力、これまでに培った情景を生きた風景として積み上げ、住まいと家族、住まいとまち並みとの対話から常に心地良い居場所を求めていきたいと思います。

26日(土)Fファニチャーの専務さんと修景Ya邸の家具の打ち合わせ。材質や色、引き手の関係等いつものように奥が深く楽しい打ち合わせです。事務所は午後休み。

夕方から山雅&徳島のサッカーをDAZNにてテレビ観戦。引き分けでしたが、大変良い試合でした。

27日(日)午前中は庭木の整理をゆっくりと・・・午後、ジョギング・・・夕方の食事はワインとともに・・・

15日(火)修景Ya邸の家具工事についてFファニチャーのH専務と打ち合わせを行う。

16日(水)友人の建築家君島さんから新しい情報をいただき大変勉強になりました。夕方は松本市の勤労者福祉センターにてJIA長野地域会の委員会構成メンバーについての議論。

17日(木)学生達の調べあげた、サヴォア邸、ファンズワース邸、落水荘、カレ邸の発表会。構成する寸法の確認を行い、豊かな空間と寸法の感覚を身につけていきたい。午後の課題設計のエスキスも一人一人の発表を聞きながら図面に手を加えることはいつもと同じ。模型を作りながら新しい境地が見えてきたかな・・・

18日(金)Ya邸ご夫婦と家具、キッチン関係の打ち合わせを行う。打ち合わせ後にS建設のMさんと一緒にいただいたモンブランのケーキは美味しかった。暑い日でした。

19日(土)Yj邸の建築の補正状況があと一週間という確認。

20日(日)天気良く、風は少し冷たい。アトリエ周りのアイビーの葉を整理。成長し過ぎて、外壁の窓にかかり整理・・・

午後松本山雅とアビスタ福岡の試合をDAZNにてテレビ観戦。現地のサポーターに負けずと、応援。

1-0素晴らしい試合。この勝ちは大きい・・・

(C)文・かたくら たかゆき

16日(水)友人の建築家君島さんから新しい情報をいただき大変勉強になりました。夕方は松本市の勤労者福祉センターにてJIA長野地域会の委員会構成メンバーについての議論。

17日(木)学生達の調べあげた、サヴォア邸、ファンズワース邸、落水荘、カレ邸の発表会。構成する寸法の確認を行い、豊かな空間と寸法の感覚を身につけていきたい。午後の課題設計のエスキスも一人一人の発表を聞きながら図面に手を加えることはいつもと同じ。模型を作りながら新しい境地が見えてきたかな・・・

18日(金)Ya邸ご夫婦と家具、キッチン関係の打ち合わせを行う。打ち合わせ後にS建設のMさんと一緒にいただいたモンブランのケーキは美味しかった。暑い日でした。

19日(土)Yj邸の建築の補正状況があと一週間という確認。

20日(日)天気良く、風は少し冷たい。アトリエ周りのアイビーの葉を整理。成長し過ぎて、外壁の窓にかかり整理・・・

午後松本山雅とアビスタ福岡の試合をDAZNにてテレビ観戦。現地のサポーターに負けずと、応援。

1-0素晴らしい試合。この勝ちは大きい・・・

(C)文・かたくら たかゆき

9日(水)柴崎さんと打ち合わせをして今後の進め方を検討。

10日(木)は学校。授業に始まり午後はエスキスをしたりライトのプランを皆で分析しながら課題設計に活かす。

11日(金)茅野市Nさん宅の手直し工事の打ち合わせ。Nさんにはまたお気遣いいただきありがとうございます。夕方、岡谷市旧庁舎活用チームと神明小学校の先生方との今後の打ち合わせを行なう。

12日(土)は午後アトリエも休み。山雅と金沢のサッカーをテレビ観戦。山雅完勝!5-0素晴らしい試合でした。母の日を迎えて・・・夕方は楽しく食事。

13日(日)ペレットストーブの扉の手直しのためにサンケイ商事の社長に来ていただき点検も兼ねて金具の取り付けをしていただいた。さいかい産業のペレットストーブ、SS-2は現在SS-5に変わりました。おかげでカタログに掲載されていない掃除の仕方もわかりました。

雨の降る一日。なんだか寒い・・・

14日(月)柴崎さんとのミーティング後、Ya邸修景のクライアントとの打ち合わせに伺う。昼にアトリエに戻るが暑い時間帯だったので少し気分が悪い。今週は暑くなりそう。

午後Yj邸補正作業の確認。夕方は住宅部会、市民講座WGのテレビ会議参加。持続可能な社会へ・・・時代を乗り越える「住まい」について議論。20:30終了

(C)文・かたくら たかゆき

10日(木)は学校。授業に始まり午後はエスキスをしたりライトのプランを皆で分析しながら課題設計に活かす。

11日(金)茅野市Nさん宅の手直し工事の打ち合わせ。Nさんにはまたお気遣いいただきありがとうございます。夕方、岡谷市旧庁舎活用チームと神明小学校の先生方との今後の打ち合わせを行なう。

12日(土)は午後アトリエも休み。山雅と金沢のサッカーをテレビ観戦。山雅完勝!5-0素晴らしい試合でした。母の日を迎えて・・・夕方は楽しく食事。

13日(日)ペレットストーブの扉の手直しのためにサンケイ商事の社長に来ていただき点検も兼ねて金具の取り付けをしていただいた。さいかい産業のペレットストーブ、SS-2は現在SS-5に変わりました。おかげでカタログに掲載されていない掃除の仕方もわかりました。

雨の降る一日。なんだか寒い・・・

14日(月)柴崎さんとのミーティング後、Ya邸修景のクライアントとの打ち合わせに伺う。昼にアトリエに戻るが暑い時間帯だったので少し気分が悪い。今週は暑くなりそう。

午後Yj邸補正作業の確認。夕方は住宅部会、市民講座WGのテレビ会議参加。持続可能な社会へ・・・時代を乗り越える「住まい」について議論。20:30終了

(C)文・かたくら たかゆき

連休中5月1日、2日と暦通りに仕事。1日(火)改修するYa邸のクライアントから前日電話をいただいており午後打ち合わせに出かける。奥様と綿密に家具工事の打ち合わせを行う。

食卓には、設計したテーブルをやめて天童木工の1,200φの円形テーブルを置くことにした。

その他綿密な寸法の打ち合わせを行う。アトリエに戻り、変更箇所をスケッチして、家具屋さんと建設会社へ連絡する。

2日(水)も、小泉山森の家、図面のチェック。いよいよ鶴峯公園のツツジも咲いてきました。

家の庭先の花もきれいです。

3日(木)妹夫婦、甥の和也とアルウィンの松本山雅&水戸を観戦。晴れてきて気持ち良い芝生に選手たちの好プレーを見て、とても楽しい一日だった。2-0山雅、快勝!

4日(金)夕方は体調が少しずつよくなってきた母を連れて妹夫婦、甥、家内と久しぶりに「よしの」にて食事会。楽しい時間でした。

連休最終日、

6日(日)家内と畑にカボチャ、夕顔、トマト、シシトウ、ピーマン、キュウリ、プチトマト等の苗を植えた。好天気に恵まれて楽しい時間でした。

この日のサッカー山雅は岐阜に負けてしまった。残念!

(C)文・かたくら たかゆき

食卓には、設計したテーブルをやめて天童木工の1,200φの円形テーブルを置くことにした。

その他綿密な寸法の打ち合わせを行う。アトリエに戻り、変更箇所をスケッチして、家具屋さんと建設会社へ連絡する。

2日(水)も、小泉山森の家、図面のチェック。いよいよ鶴峯公園のツツジも咲いてきました。

家の庭先の花もきれいです。

3日(木)妹夫婦、甥の和也とアルウィンの松本山雅&水戸を観戦。晴れてきて気持ち良い芝生に選手たちの好プレーを見て、とても楽しい一日だった。2-0山雅、快勝!

4日(金)夕方は体調が少しずつよくなってきた母を連れて妹夫婦、甥、家内と久しぶりに「よしの」にて食事会。楽しい時間でした。

連休最終日、

6日(日)家内と畑にカボチャ、夕顔、トマト、シシトウ、ピーマン、キュウリ、プチトマト等の苗を植えた。好天気に恵まれて楽しい時間でした。

この日のサッカー山雅は岐阜に負けてしまった。残念!

(C)文・かたくら たかゆき

24日(火)午後は打ち合わせを済ませて15年努めていただいた池上君の送別会。池上君、柴崎さんと夕食会。思い出話やこれからのことも含めて、楽しく過ごした。池上君は僕の家に久しぶりに宿泊、続きは、ビールとワイン・・・今までの話は尽きない。

一人で開設したアトリエも太田さんが入り、柴崎さんが入り、次に池上君と4人で活動した時期もありました。出産、育児で退職された太田さん。

池上君は平成15年入室以来、15年間にわたる設計活動にて研究室の中心となり代表する23作品他の住まい等の設計を担当されてきました。細部にわたる心地良い配慮と現代的センスは、クライアントへ感動と喜びを与え、特にパソコンを駆使したプレゼンテーションは見事でした。

気持ち良い人柄と日頃から真摯に取り組むその姿に深く感動しました。大変ご苦労様でした。

遠方から毎日通ってくれていましたので、今月5月からは地元にて活動します。

引き続き僕の研究室は素晴らしいセンスの柴崎さんと一緒に住まいの設計活動を中心により豊かな空間創りを目指していきます。

池上君にはまたホームページ全体やプレゼンもお世話になると思いますが、池上君が考え続けてくれていた新しいホームページです。シンプルに思想を反映しました。

皆さん就職も決まった方が多いと思います。

僕のアトリエにて 建築や環境のことを一緒に考えてみませんか?そして一緒に実践しましょう。

建築意匠設計・監理・設計アシスト STAFF募集

住まいから地域環境のデザインを一緒に!

・35歳程度までの建築士資格保有者

もしくは建築系4年生大学卒業以上の

IT関係に強い方 1名

・応募方法

諏訪地方等通勤可能範囲の方

履歴書(写真貼付)職務経歴書 ポートフォリオ

を郵送してください。

お待ち申しあげます。

(C)文・かたくら たかゆき

一人で開設したアトリエも太田さんが入り、柴崎さんが入り、次に池上君と4人で活動した時期もありました。出産、育児で退職された太田さん。

池上君は平成15年入室以来、15年間にわたる設計活動にて研究室の中心となり代表する23作品他の住まい等の設計を担当されてきました。細部にわたる心地良い配慮と現代的センスは、クライアントへ感動と喜びを与え、特にパソコンを駆使したプレゼンテーションは見事でした。

気持ち良い人柄と日頃から真摯に取り組むその姿に深く感動しました。大変ご苦労様でした。

遠方から毎日通ってくれていましたので、今月5月からは地元にて活動します。

引き続き僕の研究室は素晴らしいセンスの柴崎さんと一緒に住まいの設計活動を中心により豊かな空間創りを目指していきます。

池上君にはまたホームページ全体やプレゼンもお世話になると思いますが、池上君が考え続けてくれていた新しいホームページです。シンプルに思想を反映しました。

皆さん就職も決まった方が多いと思います。

僕のアトリエにて 建築や環境のことを一緒に考えてみませんか?そして一緒に実践しましょう。

建築意匠設計・監理・設計アシスト STAFF募集

住まいから地域環境のデザインを一緒に!

・35歳程度までの建築士資格保有者

もしくは建築系4年生大学卒業以上の

IT関係に強い方 1名

・応募方法

諏訪地方等通勤可能範囲の方

履歴書(写真貼付)職務経歴書 ポートフォリオ

を郵送してください。

お待ち申しあげます。

(C)文・かたくら たかゆき

18日(水)Ya邸の修景工事が始まりました。良き日に恵まれ、気持ち良い季節のスタートです。

建築家の故宮坂修吉先生がまとめられたこの家は前にも記述したように鉄骨構造のスパンをうまくまとめられて3世代が気持ち良く住まう家です。改修にも自由度があり、以前から何回も改修されて今回になることは前回書きました。

住み手の生活に対応できるフレキシビリティーを備えた住まいは長く大切に住み続けられることにつながります。受け継ぐ住まいの力・・・リノベーションに取り組んでいると建築の奥にある歴史や住まいの豊かな力を感じております。

19日(木)学生たちのエスキス・・・

20日(金)JIA長野地域会総会のため長野犀北館ホテルへ。

この日は住宅部会も開催されるのですが、今年はあと一年副部会長です。今回長野地域会の副代表の仕事もあり長野地域会を優先させていただきました。

21日(土)Yj邸の確認をして建築写真家の林さんと写真撮影の日取りを決める。

22日(日)片倉まきの吉田講の祭典。

天気も良く良い一日でした。アトリエの周囲も花たちが賑やかになりそう・・・

23日(月)午前中、銀行関係を済ませて、午後は現場へ。修景の現場は考える事も多い。

夕方4月に就職した娘から花が届きました。

(C)文・かたくら たかゆき

建築家の故宮坂修吉先生がまとめられたこの家は前にも記述したように鉄骨構造のスパンをうまくまとめられて3世代が気持ち良く住まう家です。改修にも自由度があり、以前から何回も改修されて今回になることは前回書きました。

住み手の生活に対応できるフレキシビリティーを備えた住まいは長く大切に住み続けられることにつながります。受け継ぐ住まいの力・・・リノベーションに取り組んでいると建築の奥にある歴史や住まいの豊かな力を感じております。

19日(木)学生たちのエスキス・・・

20日(金)JIA長野地域会総会のため長野犀北館ホテルへ。

この日は住宅部会も開催されるのですが、今年はあと一年副部会長です。今回長野地域会の副代表の仕事もあり長野地域会を優先させていただきました。

21日(土)Yj邸の確認をして建築写真家の林さんと写真撮影の日取りを決める。

22日(日)片倉まきの吉田講の祭典。

天気も良く良い一日でした。アトリエの周囲も花たちが賑やかになりそう・・・

23日(月)午前中、銀行関係を済ませて、午後は現場へ。修景の現場は考える事も多い。

夕方4月に就職した娘から花が届きました。

(C)文・かたくら たかゆき

12日(木)新学期を迎えた学生たちは気持ちもフレッシュである。映像を写してのスライドレクチャーと設計製図の課題出題。建築が好きになってもらえるようにまた自らの個性を活かしながら制作に取り組んでいただきたい。

13日(金)ようやく、Ya邸の修景準備工事のためにS建設や関係の職人さんらが集まり工事開始前の打ち合わせを行う。その後、工事契約に立ち会う。良き日に恵まれ、気持ち良い季節のスタートです。建築家の故宮坂修吉先生がまとめられたこの家は前にも記述したように鉄骨構造のスパンをうまくまとめられて3世代が気持ち良く住まう家です。改修にも自由度があり、以前から何回も改修されて今回になります。住み手の生活に対応できるフレキシビリティーを備えた住まいは長く大切に住み続けられることにつながります。そのためにも現在の暮らし方の解読が大切なヒントになります。受け継ぐ住まいの力・・・リノベーションに取り組んでいると建築の姿の奥にある歴史や住まい方の豊かな力を感じております。

14日(土)週末のJ2サッカーようやく山雅の勝利!桜が満開・・・アトリエの周囲も花たちが賑やかになりそう・・・

(C)文・かたくら たかゆき

13日(金)ようやく、Ya邸の修景準備工事のためにS建設や関係の職人さんらが集まり工事開始前の打ち合わせを行う。その後、工事契約に立ち会う。良き日に恵まれ、気持ち良い季節のスタートです。建築家の故宮坂修吉先生がまとめられたこの家は前にも記述したように鉄骨構造のスパンをうまくまとめられて3世代が気持ち良く住まう家です。改修にも自由度があり、以前から何回も改修されて今回になります。住み手の生活に対応できるフレキシビリティーを備えた住まいは長く大切に住み続けられることにつながります。そのためにも現在の暮らし方の解読が大切なヒントになります。受け継ぐ住まいの力・・・リノベーションに取り組んでいると建築の姿の奥にある歴史や住まい方の豊かな力を感じております。

14日(土)週末のJ2サッカーようやく山雅の勝利!桜が満開・・・アトリエの周囲も花たちが賑やかになりそう・・・

(C)文・かたくら たかゆき

3日(火)Ya邸修景が始まるために変更訂正図面の説明とS建設からの見積内容をクライアントご夫婦に説明。おいしい昼食をいただき和やかな会話後、アトリエに戻る。16時、西日の強い建築に以前からライトシェルフをうまくデザインできないか考えていて、サブコンのSさんと打ち合わせをしてイメージを拡大していく。

4日(水)Yj邸修景は完成間際。内部の調整をしたり、新しい建具が入ったりと着々と完成に向かう。

5日(木)午後は諏訪清陵高等学校・附属中学校の入学式へ参列桜が満開の校舎でした。アトリエに戻り、始まりました、2件の現場打ち合わせを済ませる。

6日(金)柴崎さんと昼休みの時間に改修プロジェクトの実測調査を行う。

話しは変わるが、デザインビルドとは設計・施工の発注を一括して行う方式を指し、米国で1990年にこの流れが生まれた。質とコストの目標を的確に達成することへの要求が高まってきたことでもあります。ゼネコンの立場を優位と捉え、建築生産の効率や工期を短くするメリットをあげるが、こうした協力体制をとるのであれば建築家が中心となりクライアントの期待に応えるのが望ましい。ゼネコンには設計者が意図したクライアントの要求や社会的要求を十分に理解して施工計画を考えていただく。チェック機能は建築家が中心となり全体のバランスを考えて建築の高い品質とコストの透明性を維持していくことが大切かと思います。

7日(土)、8日(日)と寒い。時折雪が舞う。特に日曜日の午前中は、あたたかい春の日差しを・・・と言いたいところですが、冷たい風。晴れてはいるものの これからお世話になる畑を家内と整えきれいにする。

午後・・・

休みというものの仕事のストレスがなかなか消えない・・・

松本山雅の応援をDAZNから大型画面に映し観戦。なかなか勝てません・・・

9日(月)朝から寒い。柴崎さん池上君とミーティングをして仕事を始める。

(C)文・かたくら たかゆき

4日(水)Yj邸修景は完成間際。内部の調整をしたり、新しい建具が入ったりと着々と完成に向かう。

5日(木)午後は諏訪清陵高等学校・附属中学校の入学式へ参列桜が満開の校舎でした。アトリエに戻り、始まりました、2件の現場打ち合わせを済ませる。

6日(金)柴崎さんと昼休みの時間に改修プロジェクトの実測調査を行う。

話しは変わるが、デザインビルドとは設計・施工の発注を一括して行う方式を指し、米国で1990年にこの流れが生まれた。質とコストの目標を的確に達成することへの要求が高まってきたことでもあります。ゼネコンの立場を優位と捉え、建築生産の効率や工期を短くするメリットをあげるが、こうした協力体制をとるのであれば建築家が中心となりクライアントの期待に応えるのが望ましい。ゼネコンには設計者が意図したクライアントの要求や社会的要求を十分に理解して施工計画を考えていただく。チェック機能は建築家が中心となり全体のバランスを考えて建築の高い品質とコストの透明性を維持していくことが大切かと思います。

7日(土)、8日(日)と寒い。時折雪が舞う。特に日曜日の午前中は、あたたかい春の日差しを・・・と言いたいところですが、冷たい風。晴れてはいるものの これからお世話になる畑を家内と整えきれいにする。

午後・・・

休みというものの仕事のストレスがなかなか消えない・・・

松本山雅の応援をDAZNから大型画面に映し観戦。なかなか勝てません・・・

9日(月)朝から寒い。柴崎さん池上君とミーティングをして仕事を始める。

(C)文・かたくら たかゆき

22日(火)午後、岡谷市役所企画課にJIAの川上さんと打ち合わせに伺う。すぐに事務所に戻り、進行中のプロジェクトについて打ち合わせ。難しい修景プロジェクトに取り組みます。

28日(水)小泉山森の家地鎮祭。この日の地鎮祭は天気が良く素晴らしい一日となりました。花粉症の僕にはきつい一日です。午後は修景プロジェクトの打ち合わせに柴崎さんと伺う。計画の打ち合わせと内部を確認して、次回は設備の方と一緒に調査の予定。

29日(木)午前中にY邸修景現場へ。外壁のイメージが違うのでやり直しをしていただくこととなりました。この日も修景プロジェクトのことでアトリエ内の打ち合わせが続きます。

30日(金)我が家の風呂の目地の補修にタイルやさんが、来てくれました。家は細やかに手を入れていかないと・・・

31日(土)次年度の建築学科の授業打ち合わせに一日。

1日(日)春の暖かさ・・・家のこと、室内の整理。ペレットストーブの点検を終えて、家内が用意したピンクの椿を活ける。花言葉に「控えめな美」「控えめな愛」「慎み深い」とある。日差しが濃く感じ始めた春の室内には他の白い花と調和するような気がします。サッカーJ2松本山雅と大宮のテレビ観戦。終われば諏訪湖周辺のジョギングに行くので僕も運動できる姿にて大型画面に集中。ひやひやドキドキだったが、ようやく山雅、一勝。アルウィンのホーム戦。大勢のサポーターに囲まれて素晴らしい日となりました!

2日(月)全国的に新入社員の入社式のようです。娘も入社式の日を迎えた。うぐいすが鳴き始める朝・・・花粉症はつらいが春の日差しは気持ち良い。現場からの電話・・家の玄関に足の不自由な母用の手摺り工事・・・4月から始まる修景の住まいの見積もりが届く。午後は難しい、修景プロジェクトの現場調査と打ち合わせに柴崎さんと。

15年勤めた池上君が4月一杯にて退職します。住まいから様々な建築の計画を一緒にできる方1名募集しております。ITに強いかたお待ち申しあげます!

建築意匠設計・監理・設計アシスト STAFF募集

(応募締切:2018年4月30日 選考:2018年5月)

住まいから地域環境のデザインを一緒に!

・35歳程度までの建築士資格保有者

もしくは建築系4年生大学卒業以上の

IT関係に強い方 1名

・応募方法

諏訪地方等通勤可能範囲の方

履歴書(写真貼付)職務経歴書 ポートフォリオ

を郵送してください。

(C)文・かたくら たかゆき

28日(水)小泉山森の家地鎮祭。この日の地鎮祭は天気が良く素晴らしい一日となりました。花粉症の僕にはきつい一日です。午後は修景プロジェクトの打ち合わせに柴崎さんと伺う。計画の打ち合わせと内部を確認して、次回は設備の方と一緒に調査の予定。

29日(木)午前中にY邸修景現場へ。外壁のイメージが違うのでやり直しをしていただくこととなりました。この日も修景プロジェクトのことでアトリエ内の打ち合わせが続きます。

30日(金)我が家の風呂の目地の補修にタイルやさんが、来てくれました。家は細やかに手を入れていかないと・・・

31日(土)次年度の建築学科の授業打ち合わせに一日。

1日(日)春の暖かさ・・・家のこと、室内の整理。ペレットストーブの点検を終えて、家内が用意したピンクの椿を活ける。花言葉に「控えめな美」「控えめな愛」「慎み深い」とある。日差しが濃く感じ始めた春の室内には他の白い花と調和するような気がします。サッカーJ2松本山雅と大宮のテレビ観戦。終われば諏訪湖周辺のジョギングに行くので僕も運動できる姿にて大型画面に集中。ひやひやドキドキだったが、ようやく山雅、一勝。アルウィンのホーム戦。大勢のサポーターに囲まれて素晴らしい日となりました!

2日(月)全国的に新入社員の入社式のようです。娘も入社式の日を迎えた。うぐいすが鳴き始める朝・・・花粉症はつらいが春の日差しは気持ち良い。現場からの電話・・家の玄関に足の不自由な母用の手摺り工事・・・4月から始まる修景の住まいの見積もりが届く。午後は難しい、修景プロジェクトの現場調査と打ち合わせに柴崎さんと。

15年勤めた池上君が4月一杯にて退職します。住まいから様々な建築の計画を一緒にできる方1名募集しております。ITに強いかたお待ち申しあげます!

建築意匠設計・監理・設計アシスト STAFF募集

(応募締切:2018年4月30日 選考:2018年5月)

住まいから地域環境のデザインを一緒に!

・35歳程度までの建築士資格保有者

もしくは建築系4年生大学卒業以上の

IT関係に強い方 1名

・応募方法

諏訪地方等通勤可能範囲の方

履歴書(写真貼付)職務経歴書 ポートフォリオ

を郵送してください。

(C)文・かたくら たかゆき

20日(火)は卒業式を終えて戻った娘と挨拶に回ったり、今後の準備にと一日費やして、夕方は家族で卒業祝いの夕食でした。4年間建築を志して頑張ったこと、3年生の時の楽しい課題作業は前日訪れた教室の恵まれた環境を見ながら、辛くとも楽しい時間であったと思う。そして本人が伸びた時だと思う。幸運にも卒業設計が第一位設計大賞をいただき、雑誌近代建築の6月号に掲載されるとか、勧めた建築をなんとか楽しく学べて良かったと思う。就職先への引っ越しの準備とかで慌ただしく21日(水)朝、東京へ戻る。

次の仕事の地鎮祭の日。純白の清め雪。大雪となりました。特急あずさはすぐ運休するので、娘も早く戻り安心。

22日は、娘の大学の卒業式を含めて、学校評議員を務める諏訪清陵高等学校の附属中学の卒業式にて今月4回目の卒業式に出席。

この日一緒に斉唱した清陵賛歌は懐かしい。

明けゆく富士の影清き

衣ケ崎の潮風に

希望の鐘を鳴らしつつ

いま新しき校風を

築くわれらに光輝あり

その後の卒業生の合唱「このみち」には涙が流れた・・・

23日(金)は建築家協会の住宅部会の日+納会・総会へ出席のため神宮の建築家会館へ。

斎藤孝彦さんの名誉会員の証授与式を迎えた。スピーチは大変内容のある建築家のプロフェッショナリゼーションのお話でした。斎藤さんに喜んでいただきとてもうれしい!

部会の皆さんによるディスカッションも交え時間が足りないくらいでしたが、納会・総会を終えて建築家俱楽部にての懇親会は渡辺武信さんの乾杯に始まり大変有意義な時間でした。部会内でしか話し合えないようなホットな話しも楽しい・・・

皆さん一年間部会長の僕を支えていただき大変ありがとうございました。

いろいろと実り多き今年度を終了して、また新しい気持ちにて新年度を迎えます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

(C)文・かたくら たかゆき

次の仕事の地鎮祭の日。純白の清め雪。大雪となりました。特急あずさはすぐ運休するので、娘も早く戻り安心。

22日は、娘の大学の卒業式を含めて、学校評議員を務める諏訪清陵高等学校の附属中学の卒業式にて今月4回目の卒業式に出席。

この日一緒に斉唱した清陵賛歌は懐かしい。

明けゆく富士の影清き

衣ケ崎の潮風に

希望の鐘を鳴らしつつ

いま新しき校風を

築くわれらに光輝あり

その後の卒業生の合唱「このみち」には涙が流れた・・・

23日(金)は建築家協会の住宅部会の日+納会・総会へ出席のため神宮の建築家会館へ。

斎藤孝彦さんの名誉会員の証授与式を迎えた。スピーチは大変内容のある建築家のプロフェッショナリゼーションのお話でした。斎藤さんに喜んでいただきとてもうれしい!

部会の皆さんによるディスカッションも交え時間が足りないくらいでしたが、納会・総会を終えて建築家俱楽部にての懇親会は渡辺武信さんの乾杯に始まり大変有意義な時間でした。部会内でしか話し合えないようなホットな話しも楽しい・・・

皆さん一年間部会長の僕を支えていただき大変ありがとうございました。

いろいろと実り多き今年度を終了して、また新しい気持ちにて新年度を迎えます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

(C)文・かたくら たかゆき

この3月にて関東甲信越支部の住宅部会長の任期を終え、23日(金)に納会・総会となります。忙しい一年でしたが建築家としての自分の生き方を見つめる時でもありました。地域の動きに対しても職能団体としてきちんとものを申していかなくてはならないと思います。

14日(水)夕方は三沢区のコミュニティー施設の調査検討委員会に出席。ここでも建築家として意見を述べる。

15日(木)夕方は久しぶりに長野地域会の執行部のメンバーが館設計工房の丸山さんのところへ集合。次年度の内容について議論。

16日(金)なんだか寒く感じる一日。K工務店にて小泉山森の家工事契約の立ち会い。この日は喘息をのため入院していた母が退院となり、ようやくほっとする。僕たちも疲れのせいか身体の調子が今ひとつ。

17日(土)池上君は法事にて休み。柴崎さんと仕事のこと打ち合わせ。今後のこと等・・・方針を話し合う。

3月19日(月)大学4年生の娘が卒業式を迎えました。お世話になったアルバイト先の開都の皆様に御礼・・・

そして愛子に製図室を案内してもらった。深石先生にも挨拶・・・課題制作の多くの模型作品。恵まれた環境での学習に感心しました・・・建築教育に関わる僕も親として大変うれしい一日でした。

(C)文・かたくら たかゆき

14日(水)夕方は三沢区のコミュニティー施設の調査検討委員会に出席。ここでも建築家として意見を述べる。

15日(木)夕方は久しぶりに長野地域会の執行部のメンバーが館設計工房の丸山さんのところへ集合。次年度の内容について議論。

16日(金)なんだか寒く感じる一日。K工務店にて小泉山森の家工事契約の立ち会い。この日は喘息をのため入院していた母が退院となり、ようやくほっとする。僕たちも疲れのせいか身体の調子が今ひとつ。

17日(土)池上君は法事にて休み。柴崎さんと仕事のこと打ち合わせ。今後のこと等・・・方針を話し合う。

3月19日(月)大学4年生の娘が卒業式を迎えました。お世話になったアルバイト先の開都の皆様に御礼・・・

そして愛子に製図室を案内してもらった。深石先生にも挨拶・・・課題制作の多くの模型作品。恵まれた環境での学習に感心しました・・・建築教育に関わる僕も親として大変うれしい一日でした。

(C)文・かたくら たかゆき

8日(木)一級建築士定期講習にて一日講習会。3年毎に受講して考査があり大変な時代になりました。9日(金)夕方は、10日(土)の我々のOZONEセミナーを含めて住宅部会の市民講WGはTV会議にて参加。集中してこの日は凄く疲れ、終了後食事もあまり食べられなかった。ここのところ疲れがたまる。

10日(土)OZONEセミナーのため新宿へ。郡山さん宮島さんと地下の喫茶店で待ち合わせ。大塚さんも取材に来てくださり、うれしい!僕たちのこの日のテーマは

世代を超えて住み継がれる住まい

~住み手が生み出す、住まい方の思想~

省資源と温熱環境、環境保護、という時代を象徴する社会的思想の背景から新築、改修、どちらにおいても使い続ける居場所に住み手の人生観、思想が見えてきます。毎日の使い方に寄り添う設えが必要です。豊かに長く使い続ける暮らし方、住まい方の方法を広く考えてみましょう。毎日使う「場」が洗練されていくとそこには生活の思想が見えてくることに気づきます。毎日使う場所は祈りの場、精神の居場所ともなることでしょう。まず始めに、なぜ住み継ぐことが重要なのか?僕の問いかけから話しは始まりました。

なぜ長く住み継ぐことを重要視するのか?愛着って何でしょう?3人がディスカッションをしながら住まいを暮らしから見つめてみました。

住み続けた結果として生じる本当の満足を得られる住宅はそのソフトである「住まい方」が大切になります。「毎日愛着を持ち使える設え」を工夫した都市型の合理的な住宅を考えてみましょう。景観との調和を含む「修景」という建築の在り方は家族の思い、住み手の使い方が家の歴史と積層していくことにより世代を超えて住み継がれる住まいがいかに大切かを理解できます。

●時代を乗り越える力とは?

●古いから残す?本来の残す価値とは何でしょうか?

●都市住宅の葛藤

●建築のもつダイナミズムを考える

●豊かな風景をつくる

●以上をふまえたリノベーションとは?

僕が民家の修景を通しての発表を行い続いて

郡山毅さんから

長く住み継ぐこととその「現代的な」形について問いかけ。

現代的な家族形態、特に単身世帯を例に

・一族で引き継ぐから「流通させる」を意識する:可変性。

・密集地/狭小地だからこそ求められる外部空間との関わり。

・個人の価値観、ライフスタイルを住まいの形へ。

・「ハレ」と「ケ」:「ハレ」を住まいに呼び戻す。ハレが日常を豊かにする。

※小さな住まいだからこそ公共の場を住まいにとりこむ、災害時の対応も話しあうことができました。

宮島亨さんから

これからの住まいづくりにおいて住み継ぐ事ができるようにするにはどのような視点が必要かを語っていただき、なお小石川の家(林昌二、雅子、私達の家)と石津邸について触れていただき。もちろん愛着があり引き継がれたという背景もあると思いますが、やはりその住まいの持つ建築的、空間的な魅力がそうさせるというダイナミズムを感じる作品です。

※持続可能であるためには、空間の骨格がやはり重要だということを再認識しました。

住宅は生活行為の一つ一つ、それに使われる道具の一つ一つに、きめ細やかに対応する心づかいが必要であり、物と収納の関係を始めとして毎日工夫して使用していくことにより愛着が持てるようになり、その「場」の使われ方も洗練されてきます。暮らしの空間に思い出を収めることにより時に耐える力を持つことにもなります。

世代を超えて、長く使い続ける幸福な暮らしを目指すには、住み手の生活に対応できるフレキシビリティーを持つ空間構成(ダイナミズム)が大切にもなります。

(C)文・かたくら たかゆき

10日(土)OZONEセミナーのため新宿へ。郡山さん宮島さんと地下の喫茶店で待ち合わせ。大塚さんも取材に来てくださり、うれしい!僕たちのこの日のテーマは

世代を超えて住み継がれる住まい

~住み手が生み出す、住まい方の思想~

省資源と温熱環境、環境保護、という時代を象徴する社会的思想の背景から新築、改修、どちらにおいても使い続ける居場所に住み手の人生観、思想が見えてきます。毎日の使い方に寄り添う設えが必要です。豊かに長く使い続ける暮らし方、住まい方の方法を広く考えてみましょう。毎日使う「場」が洗練されていくとそこには生活の思想が見えてくることに気づきます。毎日使う場所は祈りの場、精神の居場所ともなることでしょう。まず始めに、なぜ住み継ぐことが重要なのか?僕の問いかけから話しは始まりました。

なぜ長く住み継ぐことを重要視するのか?愛着って何でしょう?3人がディスカッションをしながら住まいを暮らしから見つめてみました。

住み続けた結果として生じる本当の満足を得られる住宅はそのソフトである「住まい方」が大切になります。「毎日愛着を持ち使える設え」を工夫した都市型の合理的な住宅を考えてみましょう。景観との調和を含む「修景」という建築の在り方は家族の思い、住み手の使い方が家の歴史と積層していくことにより世代を超えて住み継がれる住まいがいかに大切かを理解できます。

●時代を乗り越える力とは?

●古いから残す?本来の残す価値とは何でしょうか?

●都市住宅の葛藤

●建築のもつダイナミズムを考える

●豊かな風景をつくる

●以上をふまえたリノベーションとは?

僕が民家の修景を通しての発表を行い続いて

郡山毅さんから

長く住み継ぐこととその「現代的な」形について問いかけ。

現代的な家族形態、特に単身世帯を例に

・一族で引き継ぐから「流通させる」を意識する:可変性。

・密集地/狭小地だからこそ求められる外部空間との関わり。

・個人の価値観、ライフスタイルを住まいの形へ。

・「ハレ」と「ケ」:「ハレ」を住まいに呼び戻す。ハレが日常を豊かにする。

※小さな住まいだからこそ公共の場を住まいにとりこむ、災害時の対応も話しあうことができました。

宮島亨さんから

これからの住まいづくりにおいて住み継ぐ事ができるようにするにはどのような視点が必要かを語っていただき、なお小石川の家(林昌二、雅子、私達の家)と石津邸について触れていただき。もちろん愛着があり引き継がれたという背景もあると思いますが、やはりその住まいの持つ建築的、空間的な魅力がそうさせるというダイナミズムを感じる作品です。

※持続可能であるためには、空間の骨格がやはり重要だということを再認識しました。

住宅は生活行為の一つ一つ、それに使われる道具の一つ一つに、きめ細やかに対応する心づかいが必要であり、物と収納の関係を始めとして毎日工夫して使用していくことにより愛着が持てるようになり、その「場」の使われ方も洗練されてきます。暮らしの空間に思い出を収めることにより時に耐える力を持つことにもなります。

世代を超えて、長く使い続ける幸福な暮らしを目指すには、住み手の生活に対応できるフレキシビリティーを持つ空間構成(ダイナミズム)が大切にもなります。

(C)文・かたくら たかゆき

27日(火)、28日(水)にかけて建築家会館にて

認定まちづくり適正建築士セミナー が行われた。

趣旨は 良質な建築、美しいまちづくりのための専門家ののですが、良質や美しいといった定性的な判断基準は、専門家をまじえた協議調整が必要です。これには建築の専門性のみならず、都市計画やまちづくりに関する知識、多様な意見をまとめるファシリテート能力などが求められrます。また行政へのまちづくり条例策定の支援、アドヴァイスを行う専門家です。この資格を一般社団法人まちづくり適正支援機構が認定するものです。

という連さんからの案内もあり住宅部会の有志と受講させていただきました。

一日目

●都市計画と住民参加のまちづくりー歴史と概要、その意味ー 野澤康

●分権まちづくりにおける法律と条例の関係ー具体的まちづくり事例から考えるー松本昭

二日目

●まちづくりにおける建築士・建築家の役割ー多様な立場・事例紹介ー三井所清典

●ファシリテーターとしての建築士・建築家ー日本版CABE・事例紹介ー連健夫

どれも大変魅力的な講義内容だった。

岡谷市も市民参加型の基本条例を制定しております。市と市民の協働のまちづくりについては僕がマスタープランの策定に携わってきましたので進み方も気になるところです。地域のまちづくりに大いに協力していきたいと思います。

3月になりました。2日間留守をすると連絡毎が多くて大変です。週末は大変あたたかくなりました。寒さが続いた諏訪地方。福寿草が咲き始めました。

3日(土)は諏訪清陵高校の卒業式。学校評議員の立場にて参加する。大きな希望をもって頑張ってほしいと思います。

午後は妹夫婦と甥と一緒に父の墓参りを済ませて食事会。

6日(火)はUejobiの卒業式。卒業式から夕方の謝恩会まで長い一日でした。自分に自信をもち頑張ってください。

7日(水)昨日から寒い一日・・・大学を卒業する娘から 卒業設計の設計大賞をいただいた作品が雑誌「近代建築」に掲載されるとか・・・喜ばしいことです。

(C)文・かたくら たかゆき

認定まちづくり適正建築士セミナー が行われた。

趣旨は 良質な建築、美しいまちづくりのための専門家ののですが、良質や美しいといった定性的な判断基準は、専門家をまじえた協議調整が必要です。これには建築の専門性のみならず、都市計画やまちづくりに関する知識、多様な意見をまとめるファシリテート能力などが求められrます。また行政へのまちづくり条例策定の支援、アドヴァイスを行う専門家です。この資格を一般社団法人まちづくり適正支援機構が認定するものです。

という連さんからの案内もあり住宅部会の有志と受講させていただきました。

一日目

●都市計画と住民参加のまちづくりー歴史と概要、その意味ー 野澤康

●分権まちづくりにおける法律と条例の関係ー具体的まちづくり事例から考えるー松本昭

二日目

●まちづくりにおける建築士・建築家の役割ー多様な立場・事例紹介ー三井所清典

●ファシリテーターとしての建築士・建築家ー日本版CABE・事例紹介ー連健夫

どれも大変魅力的な講義内容だった。

岡谷市も市民参加型の基本条例を制定しております。市と市民の協働のまちづくりについては僕がマスタープランの策定に携わってきましたので進み方も気になるところです。地域のまちづくりに大いに協力していきたいと思います。

3月になりました。2日間留守をすると連絡毎が多くて大変です。週末は大変あたたかくなりました。寒さが続いた諏訪地方。福寿草が咲き始めました。

3日(土)は諏訪清陵高校の卒業式。学校評議員の立場にて参加する。大きな希望をもって頑張ってほしいと思います。

午後は妹夫婦と甥と一緒に父の墓参りを済ませて食事会。

6日(火)はUejobiの卒業式。卒業式から夕方の謝恩会まで長い一日でした。自分に自信をもち頑張ってください。

7日(水)昨日から寒い一日・・・大学を卒業する娘から 卒業設計の設計大賞をいただいた作品が雑誌「近代建築」に掲載されるとか・・・喜ばしいことです。

(C)文・かたくら たかゆき

20日(火)午前中は恒例の診察日なので母を病院へ連れて行く。午後は小泉山森の家の打ち合わせと終了後に確認申請書を茅野市役所へ届ける。

21日(水)午後はリノベーションの建築のプラン説明。だんだんと良い雰囲気になってきました。

22日(木)修景現場の進捗状況の確認。

23日(金)は住宅部会の日。神宮の新国立競技場は鉄骨の骨組が大分できてきました。15時から郡山さん宮島さんと3月のOZONEセミナーの打ち合わせを行う。その後企画運営会議の後、部会の日の企画。防災はまちづくりの入り口でもあります。地域に対して建築家ができることは何か。ということで郡山貞子さん宮島亨さんに進行していただきました。

言うまでも無く、災害はいつ起こるかわかりません。災害が起こる前に被災後のまちづくりを考える「事前復興」に対し、 積極的に取り組むことは専門家に限らず重要なことです。

平常時からの取り組みが、災害という非日常の生活を早期に日常化させるために重要です。住宅部会の会員一人一人が、地域社会や政府や地方自治体に組織的、継続的に関与する仕組みを構築できればと望んでいます。庫川尚益さん、郡山毅さん、高橋隆博さん、飯沼竹一さんより日常実践されている、地域との関わりについてお話しをお聞きしました。知識を得る会というより、一緒に考え、話し合う貴重な時間でした。

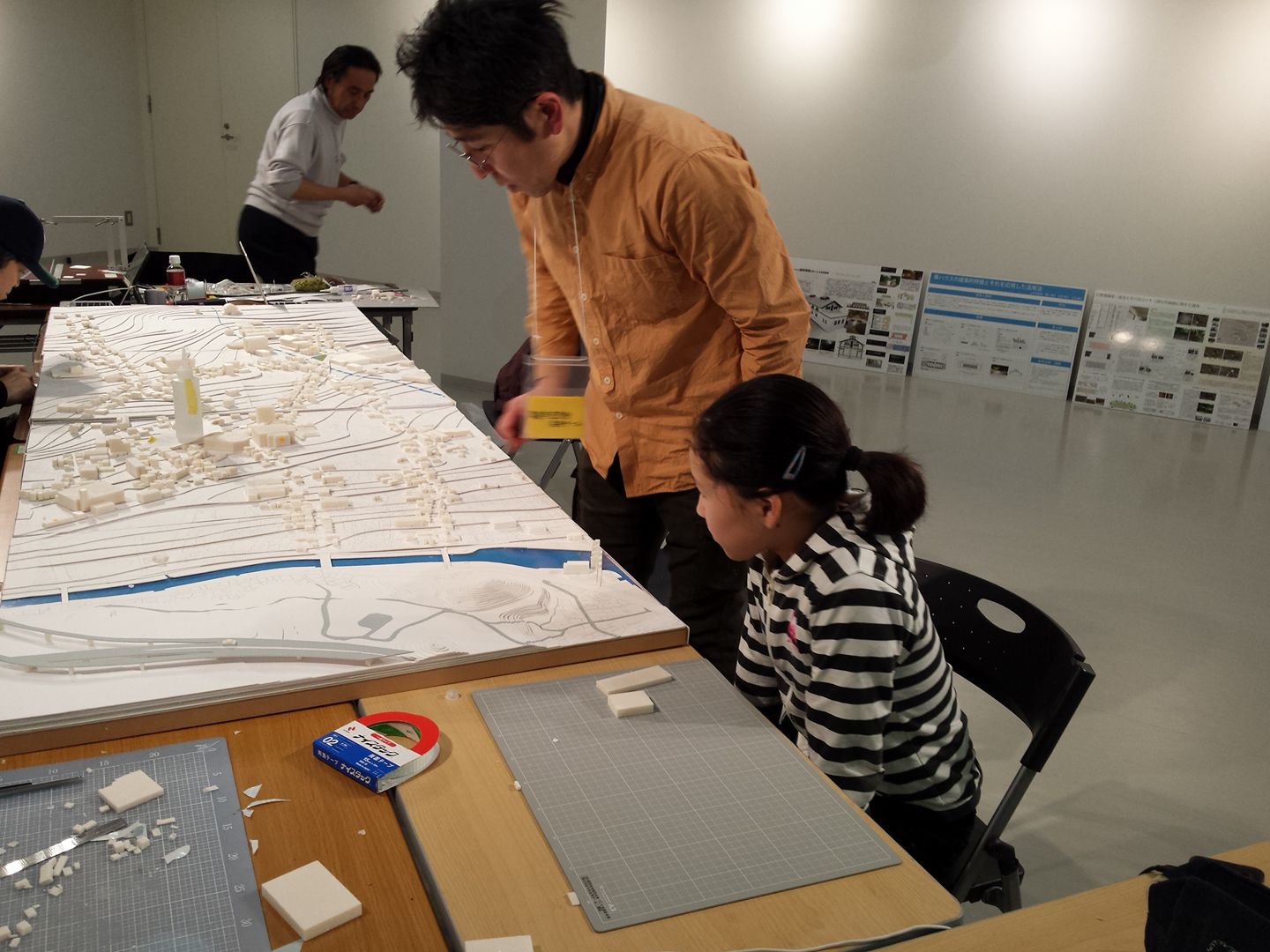

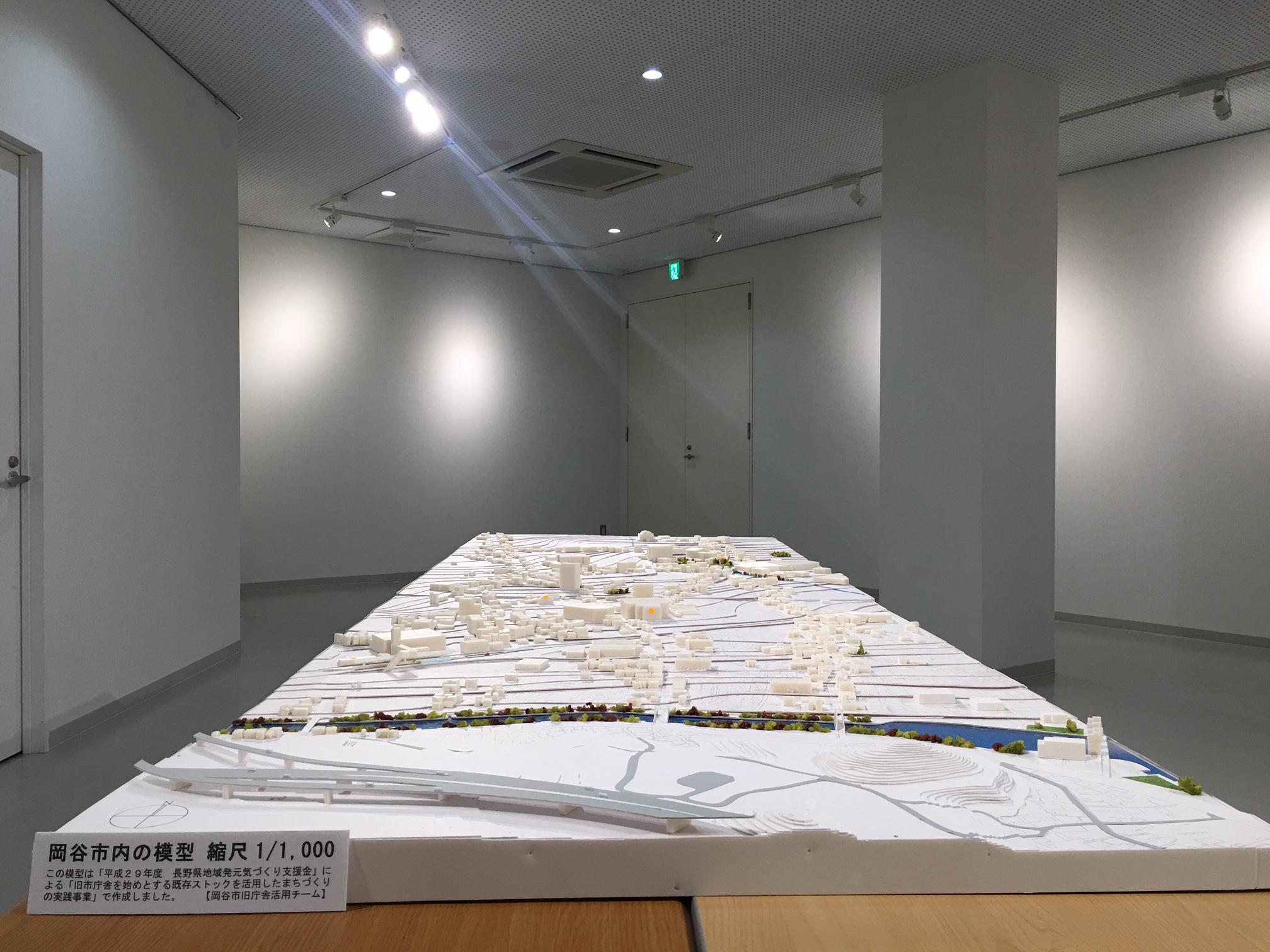

24日(土)の午後は、岡谷市旧庁舎活用チームの模型作りに参加。夕方まで住戸制作。良い雰囲気になってきました。岡谷市旧庁舎活用チームの模型づくり、全体を俯瞰していると、まちを形成していくルールづくりが必用です。昨日の住宅部会の話に共通しますが、災害が起こってからでなく事前復興を考えての 市民 + 建築家 が一緒に文化的なまちづくりを考えていくべきだ!

(C)文・かたくら たかゆき

21日(水)午後はリノベーションの建築のプラン説明。だんだんと良い雰囲気になってきました。

22日(木)修景現場の進捗状況の確認。

23日(金)は住宅部会の日。神宮の新国立競技場は鉄骨の骨組が大分できてきました。15時から郡山さん宮島さんと3月のOZONEセミナーの打ち合わせを行う。その後企画運営会議の後、部会の日の企画。防災はまちづくりの入り口でもあります。地域に対して建築家ができることは何か。ということで郡山貞子さん宮島亨さんに進行していただきました。

言うまでも無く、災害はいつ起こるかわかりません。災害が起こる前に被災後のまちづくりを考える「事前復興」に対し、 積極的に取り組むことは専門家に限らず重要なことです。

平常時からの取り組みが、災害という非日常の生活を早期に日常化させるために重要です。住宅部会の会員一人一人が、地域社会や政府や地方自治体に組織的、継続的に関与する仕組みを構築できればと望んでいます。庫川尚益さん、郡山毅さん、高橋隆博さん、飯沼竹一さんより日常実践されている、地域との関わりについてお話しをお聞きしました。知識を得る会というより、一緒に考え、話し合う貴重な時間でした。

24日(土)の午後は、岡谷市旧庁舎活用チームの模型作りに参加。夕方まで住戸制作。良い雰囲気になってきました。岡谷市旧庁舎活用チームの模型づくり、全体を俯瞰していると、まちを形成していくルールづくりが必用です。昨日の住宅部会の話に共通しますが、災害が起こってからでなく事前復興を考えての 市民 + 建築家 が一緒に文化的なまちづくりを考えていくべきだ!

(C)文・かたくら たかゆき

12日(火)連休後のスタートとなりました。寒い日が続きます。仕事も錯綜しているプランもあり柴崎さんと打ち合わせ。池上君とは進行中の住宅について設計打ち合わせをする。

14日(水)武井武雄生家についての新聞報道もあり、窪寺さんと一緒に岡谷市ブランド推進室と子ども課を訪問して今後についてヒアリングをする。プロポーザルにするにもそれぞれの立場の方の調整が必要であり成功の鍵は応募要項にあると思うのでJIAとして支援の立場を伝えた。

夕方オリンピック、スピードスケート、複合スキー、モーグル男子ハーフパイプに感動。特にスピードスケート小平選手。1000mは惜しくも銀でしたが、500mは闘志がわきあがってくると思います。頑張ってください!

ペレットストーブの前にて一日の反省をしながら観戦。

小平さんの記事を紹介します。

所属する相沢病院の理事長の愛情が素晴らしい!女子1000メートルで銀メダルを獲得した小平奈緒(31)は、2009年の信州大卒業後、地元の長野・松本市にある相沢病院を所属先として活動してきた。14年春から2年間の単身オランダ留学の際は長期出張扱いとするなど、献身的に支えてきた同病院の相沢孝夫理事長(70)がサポートの理由を明かした。現地で応援した2014年ソチ五輪が終わって間もない春だった。オランダへの留学を願い出てきた小平を、相沢さんは二つ返事で送り出した。スポーツ障害予防治療センターの職員として籍を置く小平を長期出張扱いとし、背中を押した。9年間に渡る支援者は理由を語る。「地元の長野の選手が、やりたいように競技を続けられないのはおかしい。彼女らしくスケートをしてくれれば病院も患者も地元も前向きになれる」信州大を卒業後、それまで師事した結城匡啓(まさひろ)コーチ(52)とともに活動できる所属先が見つからず、行く当てもなく訪ねてきた小平を09年に受け入れた。アスリートを雇用するのは病院としては異例で初めてのこと。反対する声があっても「僕が給料を削ってもいいと思っていた」と明かす。給料はもちろん、家賃に遠征費、オランダ留学の滞在費だって支援した。海外遠征の航空便のビジネスへの追加費用も負担。年間で約1千万円の活動費をサポートする。3代続く医師で、父からは「利益が出たら世のために使え」と言われてきたというが、脇目を振らずに競技に打ち込む小平の姿勢に心を動かされた。「スケートに人生をかけている。あれだけ追求できる人はいない」と支え続ける。 小平は「ずっとお世話になって、家族が増えていく感じ。2月はたくさんの人を笑顔にしたい」と病院への感謝を胸に滑った。「大柄な選手ばかりで(小平が)一番小さい。あんなに小さな日本人でもここまでできる」と相沢さん。小平の海外遠征から帰国後は、決まって松本市内のすし店で食事をするのが楽しみだ。「今できることを全力でやる小平さんの生きざまが好き。だから人の心に何かを残すのだと思う」と周囲の思いを代弁した理事長。金メダルという結果以上に、小平の滑りは人を魅了し、力を与えた。・・・(ネットのニュースから引用)

17日(土)18日(日)JIA長野地域会の建築祭と学生卒業設計コンクールを

終えて・・・ようやくこの美しい時間がやってきた!小平さんの500mの素晴らしいレース!金メダル素晴らしい!

そして・・・溢れる涙が止まらない。そんなイ・サンファに寄り添ったのは小平さんだった。

美しい光景だった・・・(画像はネットから引用)

(C)文・かたくら たかゆき

14日(水)武井武雄生家についての新聞報道もあり、窪寺さんと一緒に岡谷市ブランド推進室と子ども課を訪問して今後についてヒアリングをする。プロポーザルにするにもそれぞれの立場の方の調整が必要であり成功の鍵は応募要項にあると思うのでJIAとして支援の立場を伝えた。

夕方オリンピック、スピードスケート、複合スキー、モーグル男子ハーフパイプに感動。特にスピードスケート小平選手。1000mは惜しくも銀でしたが、500mは闘志がわきあがってくると思います。頑張ってください!

ペレットストーブの前にて一日の反省をしながら観戦。

小平さんの記事を紹介します。

所属する相沢病院の理事長の愛情が素晴らしい!女子1000メートルで銀メダルを獲得した小平奈緒(31)は、2009年の信州大卒業後、地元の長野・松本市にある相沢病院を所属先として活動してきた。14年春から2年間の単身オランダ留学の際は長期出張扱いとするなど、献身的に支えてきた同病院の相沢孝夫理事長(70)がサポートの理由を明かした。現地で応援した2014年ソチ五輪が終わって間もない春だった。オランダへの留学を願い出てきた小平を、相沢さんは二つ返事で送り出した。スポーツ障害予防治療センターの職員として籍を置く小平を長期出張扱いとし、背中を押した。9年間に渡る支援者は理由を語る。「地元の長野の選手が、やりたいように競技を続けられないのはおかしい。彼女らしくスケートをしてくれれば病院も患者も地元も前向きになれる」信州大を卒業後、それまで師事した結城匡啓(まさひろ)コーチ(52)とともに活動できる所属先が見つからず、行く当てもなく訪ねてきた小平を09年に受け入れた。アスリートを雇用するのは病院としては異例で初めてのこと。反対する声があっても「僕が給料を削ってもいいと思っていた」と明かす。給料はもちろん、家賃に遠征費、オランダ留学の滞在費だって支援した。海外遠征の航空便のビジネスへの追加費用も負担。年間で約1千万円の活動費をサポートする。3代続く医師で、父からは「利益が出たら世のために使え」と言われてきたというが、脇目を振らずに競技に打ち込む小平の姿勢に心を動かされた。「スケートに人生をかけている。あれだけ追求できる人はいない」と支え続ける。 小平は「ずっとお世話になって、家族が増えていく感じ。2月はたくさんの人を笑顔にしたい」と病院への感謝を胸に滑った。「大柄な選手ばかりで(小平が)一番小さい。あんなに小さな日本人でもここまでできる」と相沢さん。小平の海外遠征から帰国後は、決まって松本市内のすし店で食事をするのが楽しみだ。「今できることを全力でやる小平さんの生きざまが好き。だから人の心に何かを残すのだと思う」と周囲の思いを代弁した理事長。金メダルという結果以上に、小平の滑りは人を魅了し、力を与えた。・・・(ネットのニュースから引用)

17日(土)18日(日)JIA長野地域会の建築祭と学生卒業設計コンクールを

終えて・・・ようやくこの美しい時間がやってきた!小平さんの500mの素晴らしいレース!金メダル素晴らしい!

そして・・・溢れる涙が止まらない。そんなイ・サンファに寄り添ったのは小平さんだった。

美しい光景だった・・・(画像はネットから引用)

(C)文・かたくら たかゆき

6日(火)JIA支部資格制度委員会がありJIA館へ 更新該当者の状況、新規登録建築家プレ審査、と実務訓練修了者のプレゼン審査を行いました。倫理規定に立ち帰る貴重な時間でもありました。審査委員の多くが住宅部会のメンバーであることも貴重。

7日(水)Nさん宅へ手直し箇所の確認。午後は今始まろうとしている修景計画の打ち合わせ。

8日(木)先週の発表会にて話ができなかったこと等,学生個人個人の作品と今の考え方を講評する。学生の質問やらJIA作品コンクール出展のまとめの作業中の学生から質問を受けてアトリエに戻る。この日は夕方小泉山森の家の打ち合わせもあり忙しい一日となった。

ここのところ厳しい寒さが続き、寒い。諏訪湖も御神渡ができ、東京から等見学の観光客も多く混雑。

9日(金)平田のシェアハウスの改修から6年目。クライアントの岩垂さんの訪問を受けて楽しい話。バドミントンアカデミーと建築の話・・・生き方・・・教育・・・楽しい時間でした。

10日(土)小堂見の家 クライアントの遠山さんが毎年、年の始めにご挨拶に来ていただき心が温まります。18年目を迎える住まい。快適に過ごされているとか・・・うれしいです。

この一週間仕事、懐かしいクライアントとの出会いと新しい展開・・・

夕方は上諏訪の仙岳にて大学の校友会諏訪会がありました。先輩方と大変楽しい懇親会でした。

11日(日)雪の朝・・・しっとりした重い雪。雪かきが大変・・・天気の良い日となり暖かく感じる一日となった。隣組の懇親会があり楽しい一日でした。

12日(月)連休・・・オリンピック スノーボード競技に感動。雪の降る日。

家内とおひな様を和室に飾る。

午後は、ペレットストーブの前にてオリンピック競技の観戦。

テーブルには武信さんの「住まい方の思想」・・・

「私性」を大切にする一日・・・

(C)文・かたくら たかゆき

7日(水)Nさん宅へ手直し箇所の確認。午後は今始まろうとしている修景計画の打ち合わせ。

8日(木)先週の発表会にて話ができなかったこと等,学生個人個人の作品と今の考え方を講評する。学生の質問やらJIA作品コンクール出展のまとめの作業中の学生から質問を受けてアトリエに戻る。この日は夕方小泉山森の家の打ち合わせもあり忙しい一日となった。

ここのところ厳しい寒さが続き、寒い。諏訪湖も御神渡ができ、東京から等見学の観光客も多く混雑。

9日(金)平田のシェアハウスの改修から6年目。クライアントの岩垂さんの訪問を受けて楽しい話。バドミントンアカデミーと建築の話・・・生き方・・・教育・・・楽しい時間でした。

10日(土)小堂見の家 クライアントの遠山さんが毎年、年の始めにご挨拶に来ていただき心が温まります。18年目を迎える住まい。快適に過ごされているとか・・・うれしいです。

この一週間仕事、懐かしいクライアントとの出会いと新しい展開・・・

夕方は上諏訪の仙岳にて大学の校友会諏訪会がありました。先輩方と大変楽しい懇親会でした。

11日(日)雪の朝・・・しっとりした重い雪。雪かきが大変・・・天気の良い日となり暖かく感じる一日となった。隣組の懇親会があり楽しい一日でした。

12日(月)連休・・・オリンピック スノーボード競技に感動。雪の降る日。

家内とおひな様を和室に飾る。

午後は、ペレットストーブの前にてオリンピック競技の観戦。

テーブルには武信さんの「住まい方の思想」・・・

「私性」を大切にする一日・・・

(C)文・かたくら たかゆき

30日(火)寒い雪の一日になりました。1月は流石に寒い日が続きます。2月に入り学生たちの作品発表会になりました。力作が揃い今年は内容のある講評会になりました。まだまだ言い足りないところもあり今週の最後の授業にて伝えたいと思う。

夕方帰りの雪は凄かった。無事に帰れて良かった。

2日(金)申請書作成のため法務局へ出向いたり、クライアントと今後の打ち合わせをしたりと忙しい一日となりました。

3日(土)午後の時間は諏訪清陵高等学校スーパーサイエンススクール(SSH)「課題研究」発表会及び附属中学校学習発表会に出席。吉田五十八設計の諏訪市文化センターのホール。断熱材が効いていないので寒い・・・仕事の急用ができ途中退席。

娘からライン・・・大学も4年生最後の卒業設計の発表会があったようです。学生大賞に選ばれたようでした。まだまだ数々の課題はあると思います。...

諏訪湖周辺の歴史と文化、自然を人が繋いでいくというコンセプトを一枚の葉をヒントに展開していたようです。

ご苦労様!

大学に入る頃は食の方向に進みたいと言っていた娘が建築に目覚めた...親として感慨深いものがあります。

(C)文・かたくら たかゆき

夕方帰りの雪は凄かった。無事に帰れて良かった。

2日(金)申請書作成のため法務局へ出向いたり、クライアントと今後の打ち合わせをしたりと忙しい一日となりました。

3日(土)午後の時間は諏訪清陵高等学校スーパーサイエンススクール(SSH)「課題研究」発表会及び附属中学校学習発表会に出席。吉田五十八設計の諏訪市文化センターのホール。断熱材が効いていないので寒い・・・仕事の急用ができ途中退席。

娘からライン・・・大学も4年生最後の卒業設計の発表会があったようです。学生大賞に選ばれたようでした。まだまだ数々の課題はあると思います。...

諏訪湖周辺の歴史と文化、自然を人が繋いでいくというコンセプトを一枚の葉をヒントに展開していたようです。

ご苦労様!

大学に入る頃は食の方向に進みたいと言っていた娘が建築に目覚めた...親として感慨深いものがあります。

(C)文・かたくら たかゆき

1月24日(水)前日の全国的な大雪から寒い朝。父の命日を迎えた。七回忌の塔婆を菩提寺の真福寺からいただき仏様に供えました。

25日(木)雪、和田峠-12℃を通過。学生達の追い込みの図面を見るのは楽しい。一人一人に講評・・・

26日(金)住宅部会の日。企画運営会議を終えて 会員の作品トークを次期部会長の高橋さんが進行。大変内容があり、新しい建築家のビジネスモデルも感じて、またベテランの濱田さんの建築に魅了される。家に戻ると特急あずさが遅れて、落ち着いたら深夜の作業・・・

27日(土)午前中久しぶりに構造の伊藤さんとこれから計画している建築の方針の打ち合わせを行う。午後、小泉山 森の家の打ち合わせ。ローコストであるからこそ、クライアントの正直な人生観に包まれた建築にしよう!

ぼくが嫌いなのは○○風という表現。クライアントが今の自分に向き合い、ストレートに潔く表現できれば良いのではないか!質素、素朴で良い。今後の計画的な家づくりを考慮しながらも、必要な空間の今後を読みとり品良く創る!これだ。と打ち合わせをしながら実感した。若いクライアントとの美しい共感!

28日(日)雑誌KURAの住宅の取材に久しぶりに岡沢さんが我が家に来訪。打ち合わせをして、午後の取材に向かう。この日の朝は-10℃だったが、赤々と燃えるペレットストーブの暖かさに包まれ取材が進行した。クライアントの喜びの姿を見て感動・・・

(C)文・かたくら たかゆき

25日(木)雪、和田峠-12℃を通過。学生達の追い込みの図面を見るのは楽しい。一人一人に講評・・・

26日(金)住宅部会の日。企画運営会議を終えて 会員の作品トークを次期部会長の高橋さんが進行。大変内容があり、新しい建築家のビジネスモデルも感じて、またベテランの濱田さんの建築に魅了される。家に戻ると特急あずさが遅れて、落ち着いたら深夜の作業・・・

27日(土)午前中久しぶりに構造の伊藤さんとこれから計画している建築の方針の打ち合わせを行う。午後、小泉山 森の家の打ち合わせ。ローコストであるからこそ、クライアントの正直な人生観に包まれた建築にしよう!

ぼくが嫌いなのは○○風という表現。クライアントが今の自分に向き合い、ストレートに潔く表現できれば良いのではないか!質素、素朴で良い。今後の計画的な家づくりを考慮しながらも、必要な空間の今後を読みとり品良く創る!これだ。と打ち合わせをしながら実感した。若いクライアントとの美しい共感!

28日(日)雑誌KURAの住宅の取材に久しぶりに岡沢さんが我が家に来訪。打ち合わせをして、午後の取材に向かう。この日の朝は-10℃だったが、赤々と燃えるペレットストーブの暖かさに包まれ取材が進行した。クライアントの喜びの姿を見て感動・・・

(C)文・かたくら たかゆき

15日(月)夕方住宅部会の市民住宅講座WG。次年度のコーディネーターのテーマも持ち寄り主査の湯浅さんの進行により深い議論になりました。僕は「住み継ぐ家」が個人的には最重要テーマ。職能団体として生き延びていく社会について、身近な設計と暮らしを通してどうしたら良いか伝えていきたいと思っています。

16日(火)建築家故 宮坂修吉さんが手がけたY邸の改修をこの春ようやく施工していく準備もできてクライアントご夫婦と設計内容を確認する時間を持てました。もう40年くらいにかけて二世代が住まう家となり改修を重ねた履歴があります。今度は三世代が住まうお家として改修していきます。仲良く暮らしていらっしゃいます。宮坂先生の設計の凄いところは鉄骨造にて大きな空間を構成して内部の木造の壁等がいかようにも変換されてきまして住み手の生活に対応できるフレキシビリティーのある空間であることに気づきます。これこそ今求められているつくり方ではないだろうかと思うのです。ですから設計者としては最初の設計条件の読み方は、大切なところです。同じ鉄骨造であってもY邸と違い僕の家は比較的短いスパンで鉄骨の骨格ができている。初期の設計は地元の先生です。改修した時に見ると、鉄骨造の土台が枡組にしてあり基礎のボルトが溶接されているのを確認して、しっかりした構造だと感じた。改修時に基礎断熱は予算と施工順序の関係で無理と判断して床断熱を継続しました。改修時の断熱方法には家の履歴もあり良く調べることが必要です。そうした履歴を調べて、積層して改修してきた我が家は、僕が毎朝活け花をしてところどころに設えます。皆さんのお家に比べればたいした「場」でもないのですが、大変愛着が持て楽しい毎日です。暮らしを通して・・・不合理な面も多々ありますが、僕は「家」が大好きです!そして住まいの暖炉は多くを設計してきましたが、自宅には、武信さんと同様ペレットストーブを入れた。

武信さんは ガストン・バシュラールの言葉を次のように紹介した。

「焔はわれわれをして初めて見るようにとさし招く。われわれはそれについて無数の思い出を持ち、それについて、まさに、ひとつのきわめて古い記憶をもつ者として夢見るのだが、しかもわれわれは万人と同じようにそれを夢見るのであり、万人が思い出すように思い出すのである。その時、焔を前にした夢想の最も恒常的な法則のひとつに従って、夢想家は、もはや単に彼自身のものばかりでないひとつの過去、世界の最初の火の過去のうちに生きるのだ」「蝋燭の焔」 渋沢孝輔訳

今の時代に目に見えるかたちでの焔の復活はペレットストーブは、わかりやすいかもしれない(笑)

大雪の朝になりました。

(C)文・かたくら たかゆき

16日(火)建築家故 宮坂修吉さんが手がけたY邸の改修をこの春ようやく施工していく準備もできてクライアントご夫婦と設計内容を確認する時間を持てました。もう40年くらいにかけて二世代が住まう家となり改修を重ねた履歴があります。今度は三世代が住まうお家として改修していきます。仲良く暮らしていらっしゃいます。宮坂先生の設計の凄いところは鉄骨造にて大きな空間を構成して内部の木造の壁等がいかようにも変換されてきまして住み手の生活に対応できるフレキシビリティーのある空間であることに気づきます。これこそ今求められているつくり方ではないだろうかと思うのです。ですから設計者としては最初の設計条件の読み方は、大切なところです。同じ鉄骨造であってもY邸と違い僕の家は比較的短いスパンで鉄骨の骨格ができている。初期の設計は地元の先生です。改修した時に見ると、鉄骨造の土台が枡組にしてあり基礎のボルトが溶接されているのを確認して、しっかりした構造だと感じた。改修時に基礎断熱は予算と施工順序の関係で無理と判断して床断熱を継続しました。改修時の断熱方法には家の履歴もあり良く調べることが必要です。そうした履歴を調べて、積層して改修してきた我が家は、僕が毎朝活け花をしてところどころに設えます。皆さんのお家に比べればたいした「場」でもないのですが、大変愛着が持て楽しい毎日です。暮らしを通して・・・不合理な面も多々ありますが、僕は「家」が大好きです!そして住まいの暖炉は多くを設計してきましたが、自宅には、武信さんと同様ペレットストーブを入れた。

武信さんは ガストン・バシュラールの言葉を次のように紹介した。

「焔はわれわれをして初めて見るようにとさし招く。われわれはそれについて無数の思い出を持ち、それについて、まさに、ひとつのきわめて古い記憶をもつ者として夢見るのだが、しかもわれわれは万人と同じようにそれを夢見るのであり、万人が思い出すように思い出すのである。その時、焔を前にした夢想の最も恒常的な法則のひとつに従って、夢想家は、もはや単に彼自身のものばかりでないひとつの過去、世界の最初の火の過去のうちに生きるのだ」「蝋燭の焔」 渋沢孝輔訳

今の時代に目に見えるかたちでの焔の復活はペレットストーブは、わかりやすいかもしれない(笑)

大雪の朝になりました。

(C)文・かたくら たかゆき

寒い一週間が始まった。アトリエの作業にてペレットストーブは欠かせない存在になってしまった。各地で大雪の情報もあり11日(木)は和田峠の雪等が心配のため授業に早めに向かい余裕をもって学校に到着する。行きも、帰りも峠は-8℃とあり寒いことは当然ですが、怖いのは路面の凍結なのでこの時期は嫌だなと思う。学生たちの気持ちの入った卒業制作は指導していても気持ちが良い。発表会の日が楽しみです。

家に戻ると家内がペレットストーブに火を入れてくれてあり、玄関ドアを開けておかえりと迎えてくれる炎に心が安まるものです。夕食を終えパソコンを開くとクライアントからのメ―ル。

この日は柴崎さんが一級建築士の定期講習のため池上君が事務所に留守番の日でもあり、日中電話連絡をしていたが、問題もなく一日を終えたようでほっとした。

12日(金)打ち合せの準備等整えていると久しぶりに雑誌KURA岡沢さんから住宅の取材依頼がきました。夕方からクライアントとの打ち合わせ。改修を含め難しく内容があります。しかし再生、増築して全体が調和がとれる姿を想像するとうれしい。充実した楽しい打ち合わせの時間でした。

14日(日)ペレットストーブに火を入れてクライアントと住まいの設計打ち合わせ・・・ローコストの家、ローコストだからこそ正直な空間、持続可能な空間が求められる。大変楽しい時間でした。

その後気分もすっきり諏訪湖周辺のランニング・・・寒い!身も心も ピシッ!

(C)文・かたくら たかゆき

家に戻ると家内がペレットストーブに火を入れてくれてあり、玄関ドアを開けておかえりと迎えてくれる炎に心が安まるものです。夕食を終えパソコンを開くとクライアントからのメ―ル。

この日は柴崎さんが一級建築士の定期講習のため池上君が事務所に留守番の日でもあり、日中電話連絡をしていたが、問題もなく一日を終えたようでほっとした。

12日(金)打ち合せの準備等整えていると久しぶりに雑誌KURA岡沢さんから住宅の取材依頼がきました。夕方からクライアントとの打ち合わせ。改修を含め難しく内容があります。しかし再生、増築して全体が調和がとれる姿を想像するとうれしい。充実した楽しい打ち合わせの時間でした。

14日(日)ペレットストーブに火を入れてクライアントと住まいの設計打ち合わせ・・・ローコストの家、ローコストだからこそ正直な空間、持続可能な空間が求められる。大変楽しい時間でした。

その後気分もすっきり諏訪湖周辺のランニング・・・寒い!身も心も ピシッ!

(C)文・かたくら たかゆき

最新記事

(07/06)

(06/15)

(05/27)

(05/17)

(05/06)

(04/27)

(04/13)

(04/02)

(03/16)

(03/05)

(02/09)

(02/02)

(01/17)

(01/06)

(12/28)

(12/20)

(12/16)

(12/08)

(12/01)

(11/23)

(11/16)

(11/11)

(11/04)

(10/27)

(10/18)

最新コメント

最新トラックバック

プロフィール

HN:

かたくらたかゆき

HP:

性別:

男性

職業:

建築家

趣味:

自然に親しむこと

自己紹介:

豊かな暮らし向きを望むあなたに!

住まいの設計活動を通して住まい専門の建築家がありのままに毎日の生き方を語ります。

クライアントの方たちや家族そして自然との対話の中で常に暮らし向きの良い住まいを創造したいと思います。

住まいをもっと豊かに心地よく/片倉隆幸建築研究室FANPAGEもどうぞ!

http://www.facebook.com/archhall

住まいの設計活動を通して住まい専門の建築家がありのままに毎日の生き方を語ります。

クライアントの方たちや家族そして自然との対話の中で常に暮らし向きの良い住まいを創造したいと思います。

住まいをもっと豊かに心地よく/片倉隆幸建築研究室FANPAGEもどうぞ!

http://www.facebook.com/archhall

ブログ内検索

アーカイブ

最古記事

(05/17)

(05/22)

(05/24)

(05/31)

(06/07)

(06/14)

(06/21)

(06/28)

(07/05)

(07/12)

(07/19)

(07/26)

(08/02)

(08/09)

(08/13)

(08/23)

(08/30)

(09/06)

(09/13)

(09/20)

(09/27)

(10/04)

(10/11)

(10/18)

(10/25)

アーカイブ

カレンダー

| 06 | 2025/07 | 08 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カウンター